「中小IT企業はやめとけ」と検索している人の多くは、就職や転職を考えている中で、中小企業に対する不安を抱えているのではないでしょうか。

給与が低い、労働環境が悪い、スキルアップが難しいといったネガティブな意見を耳にすると、選択肢から外したくなるのも無理はありません。

しかし、中小IT企業がすべて悪いわけではなく、成長のチャンスや働きやすい環境を提供している企業も数多く存在します。

大企業にはないメリットもあり、自分のキャリアや働き方に合った企業を見極めることが重要です。

本記事では、「中小IT企業はやめとけ」と言われる理由や実際の課題を整理し、どのような企業を選べばよいのかを解説します。

企業選びに迷っている方が、後悔のない決断ができるよう、具体的なポイントを紹介していきます。

記事のポイント

🔴中小IT企業がやめとけと言われる理由と実態

🔴ブラック企業を避けるための具体的なポイント

🔴中小IT企業のメリットや向いている人の特徴

🔴成長できる中小IT企業の見極め方と選び方

中小IT企業はやめとけ」は本当か?

ポイント

日本企業の99.7%は中小企業

避けるべきは中小企業ではなくブラック企業

SNSの口コミは参考程度に留める

君が感じるモヤモヤの正体って?

日本企業の99.7%は中小企業

現在の日本において、企業のほとんどが中小企業であることは、あまり意識されていないかもしれません。

しかし、統計を見れば明らかなように、日本の企業の約99.7%が中小企業で構成されています。

つまり、大企業で働く人のほうが圧倒的に少数派なのです。

このため、中小企業を避けるという選択をすると、それだけ選択肢を狭めてしまうことになります。

特にIT業界では、スタートアップや中堅企業が数多く存在し、これらの企業がイノベーションを生み出す源泉となっています。

大企業だけが技術革新を起こすわけではなく、中小のIT企業が独自の技術やサービスを開発し、市場に新たな価値を提供しているのです。

また、大企業は安定している一方で、組織の規模が大きいため、一人ひとりの裁量が小さくなりがちです。

中小企業であれば、幅広い業務に関わる機会が多く、スキルの幅を広げることができます。

特に若手のうちは、さまざまな業務に携わることで、成長のスピードが加速することが期待されます。

もちろん、中小企業には課題もあります。

例えば、資本力の違いから福利厚生が大企業ほど充実していない場合がありますし、経営が安定していない企業もあります。

しかし、それらは一概にすべての中小企業に当てはまるわけではありません。

むしろ、企業ごとに異なる特徴を持っているため、「中小IT企業=悪い」と決めつけるのは早計です。

避けるべきは中小企業ではなくブラック企業

「中小IT企業はやめとけ」と言われる背景には、労働環境の悪さや低賃金といった問題があるかもしれません。

しかし、問題なのは企業の規模ではなく、その企業がブラック企業であるかどうかです。

ブラック企業とは、長時間労働や低賃金、パワハラが横行し、従業員が心身ともに疲弊するような職場環境の企業を指します。

このような企業は、大企業にも中小企業にも存在しており、企業の規模だけでは判断できません。

むしろ、ブラック企業の割合は中小企業よりも大企業のほうが低いというわけではなく、どの規模の企業でも注意が必要です。

ブラック企業を避けるためには、就職活動の際に企業の実態をしっかりと調べることが重要です。

例えば、企業の口コミサイトを参考にしたり、社員の定着率を調べたりすることで、ある程度の情報を得ることができます。

また、面接時に職場の雰囲気や残業時間について具体的に質問し、誠実な回答が得られるかどうかを確認するのも一つの方法です。

さらに、企業の経営状態も重要な指標になります。

資金繰りが苦しい企業は、従業員に過度な負担を強いることが多いため、財務状況をチェックすることも有効です。

特に、創業から数年しか経っていない企業や、赤字が続いている企業には注意が必要です。

結局のところ、働きやすさやキャリアの成長は、企業の規模だけで決まるものではありません。

企業文化や経営方針、上司や同僚との相性など、多くの要素が影響を与えます。

そのため、中小企業を一律に避けるのではなく、自分にとって最適な職場を見極めることが大切です。

SNSの口コミは参考程度に留める

近年では、SNSや口コミサイトで企業の評判を調べることが容易になりました。

実際に働いている人や元社員の意見を知ることができるため、企業選びの参考になるのは確かです。

しかし、SNSの口コミには注意が必要です。

まず、口コミの投稿者がどのような立場の人なのかを見極める必要があります。

不満を持って退職した元社員の意見は、どうしても偏りがちになります。

もちろん、ブラック企業であればネガティブな意見が多くなるのは当然ですが、一方で、単に個人的な不満が反映されているケースも少なくありません。

また、企業の評判は部署や上司によって大きく異なることがあります。

同じ企業でも、ある部署では非常に働きやすい環境が整っているのに対し、別の部署では厳しい労働環境にあるということは珍しくありません。

そのため、特定の口コミだけを信じるのではなく、多方面から情報を集めることが重要です。

企業選びにおいては、SNSの口コミはあくまで一つの参考材料として扱い、過信しないことが大切です。

実際に自分の目で確かめ、納得できる企業を選ぶことが、後悔しない就職活動につながります。

君が感じるモヤモヤの正体って?

就職って、人生の分岐点だよね。

大学や専門学校で「何かスキルを身につけたい!」って意気込んでるのに、現実は「やりがいのある仕事が見つからない」「安定と夢、どっちを取ればいいの?」って葛藤の連続。

プログラミングに興味はあるけど、「中小ITはやめとけ」の声が頭にちらついて、「本当にこれでいいのかな…」って迷っちゃう。

このモヤモヤの正体、実はこんなギャップにあるんじゃないかな

理想:「自由に働けて、スキルアップしながら稼げる未来」

現実:「ブラック企業で消耗するか、大手に挑戦する勇気が出ない」

僕も20歳の頃、ITに憧れてたけど、「失敗したらどうしよう」ってビビってた。

でもね、ある日気づいたんだ。

「仕事や環境に振り回されるんじゃなくて、自分で道を選べばいいじゃん」って。

それがプログラミングと出会った瞬間だった。

中小IT企業が「やめとけ」と言われる理由

ポイント

大手に比べて年収が低い

スキルアップが難しい(上流工程や研修が少ない)

SES・客先常駐の下請け業務が多い

ブラック企業が多い(長時間労働・ワークライフバランスが悪い)

離職率が高い・安定性に欠ける

大手に比べて年収が低い

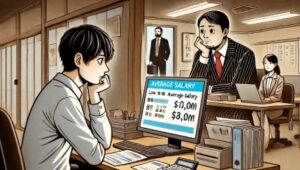

中小IT企業に対する懸念の一つとして、給与水準の低さが挙げられることが多いです。

日本の企業全体を見ても、大手企業と中小企業では平均年収に大きな開きがあります。

特にIT業界においては、技術力の高さが直接的に収益につながるため、大手企業ほど利益を出しやすく、その分、社員への給与も高くなる傾向にあります。

一方で、中小企業は資金力が限られているため、高額な給与を支払う余裕がないことが少なくありません。

例えば、大手IT企業では新卒でも年収500万円以上のオファーを受けることがありますが、中小企業では300万円前後が一般的です。

さらに、昇給率も低く、大手企業のように毎年安定した給与アップが期待できない場合が多いです。

そのため、給与面を最重視する場合、中小IT企業は選択肢として慎重に考える必要があります。

スキルアップが難しい(上流工程や研修が少ない)

-300x147.jpg)

IT業界では、スキルを磨き続けることがキャリアを築く上で欠かせません。

しかしながら、中小IT企業ではスキルアップの機会が少ないという問題があります。

特に、上流工程に関与できる機会が限られていることが多く、設計や要件定義といった高度な業務を経験できないことがあります。

また、研修制度が充実していない企業も多く、社員が自主的に学ぶことを求められるケースが少なくありません。

大手企業では、定期的な技術研修やメンター制度が整備されていることが一般的ですが、中小企業ではコストの問題からそうした制度が導入されていない場合があります。

結果として、スキルアップの機会が限られ、将来的なキャリア形成において不利になる可能性があります。

SES・客先常駐の下請け業務が多い

中小IT企業の多くは、SES(システムエンジニアリングサービス)として、大手企業のプロジェクトに技術者を派遣する形で収益を上げています。

このため、自社開発を行う機会が少なく、エンジニアとしての成長に課題を感じることがあります。

客先常駐では、プロジェクトの内容や環境がクライアントに依存するため、希望するスキルを伸ばせるかどうかが不確実です。

また、職場がクライアント企業になるため、企業文化に馴染みにくく、帰属意識を持ちにくいこともデメリットとして挙げられます。

さらに、派遣先の都合で契約が終了することもあり、安定性の面でも課題があります。

ブラック企業が多い(長時間労働・ワークライフバランスが悪い)

-300x169.jpg)

中小IT企業の中には、長時間労働が常態化している企業もあります。

特に納期の厳しいプロジェクトに関わる場合、残業が常に発生し、休日出勤を余儀なくされることも珍しくありません。

大手企業では労働環境が整備されていることが多いですが、中小企業では人手不足やコスト削減の影響で、労働時間が長くなりがちです。

また、長時間労働の問題だけでなく、精神的な負担も大きくなることがあります。

厳しい納期に追われることで、プレッシャーがかかり、メンタルヘルスの問題を抱える社員も少なくありません。

ワークライフバランスを重視する場合、こうした環境が合わないと感じる人も多いでしょう。

離職率が高い・安定性に欠ける

中小IT企業は離職率が高い傾向にあります。

理由としては、給与の低さ、スキルアップの難しさ、労働環境の厳しさなどが重なり、長く働き続けることが難しいと感じる人が多いためです。

特に若手エンジニアの間では、数年で転職するケースが多く見られます。

また、企業の経営基盤が脆弱である場合、不況の影響を受けやすく、安定性に欠けることも問題です。

大手企業と比較すると、経営資源が限られており、市場の変化に対応できずに倒産するリスクもあります。

将来的な安定性を重視する場合、中小IT企業への就職は慎重に検討する必要があるでしょう。

このように、中小IT企業にはさまざまな課題があります。

しかしながら、すべての中小企業が悪いわけではなく、企業によっては成長の機会を提供しているところもあります。

重要なのは、事前に企業の実態をよく調べ、自分のキャリア目標と合致するかを見極めることです。

避けるべき中小IT企業の特徴

ポイント

新卒3年以内の離職率が30%以上

平均年収が300万円台

研修や教育環境が整っていない

裁量労働制やみなし残業代が適用されている

常に求人広告が出ている

新卒3年以内の離職率が30%以上

新卒入社した社員の3年以内の離職率が30%以上の企業は、定着率の低さが大きな問題となります。

一般的に、離職率が高い企業は職場環境が厳しい、給与や待遇が不十分、あるいはキャリアアップの機会が少ないといった要因が考えられます。

特に中小IT企業の場合、業務の属人化が進んでおり、適切な教育体制が整っていないことも多いです。

そのため、新入社員が業務をスムーズに習得できず、やむを得ず退職するケースも少なくありません。

また、長時間労働や過度なプレッシャーによる精神的・肉体的な負担が大きい企業も離職率が高くなりがちです。

転職を検討する際は、企業の離職率を事前に確認し、高すぎる場合は慎重に検討することが重要です。

平均年収が300万円台

中小IT企業の中には、平均年収が300万円台にとどまる企業も少なくありません。

特に、SES(システムエンジニアリングサービス)を中心とする企業では、エンジニア自身の給与よりも企業の利益を優先する傾向が強く、給与水準が低く抑えられることがあります。

年収が低いと生活の安定が難しくなるだけでなく、将来的なキャリア形成にも影響を与える可能性があります。

また、給与が低い企業は、エンジニアのスキル向上に対する投資を十分に行っていないことが多いため、キャリアアップの機会も限られがちです。

そのため、応募する企業の給与水準が市場相場と比べて適正かどうかを事前に確認し、低すぎる場合は他の選択肢を検討することが望ましいでしょう。

研修や教育環境が整っていない

IT業界では技術の進化が早く、エンジニアが継続的に学び続けることが求められます。

しかし、一部の中小IT企業では、研修制度が十分に整っておらず、新入社員が独学で学ばざるを得ない状況にあることも少なくありません。

特に、教育環境が整っていない企業では、業務に必要なスキルを身につけるまでに時間がかかり、成長のスピードが遅くなる可能性があります。

さらに、教育制度が不十分な企業は、社員のキャリアパスを考慮していないケースが多く、スキルアップの機会が限られてしまいます。

転職活動の際は、企業の研修制度や自己学習をサポートする環境が整っているかどうかを確認し、成長できる環境かどうかを見極めることが大切です。

裁量労働制やみなし残業代が適用されている

裁量労働制やみなし残業制を導入している中小IT企業は注意が必要です。

これらの制度は、本来、労働者が自身の裁量で働けるようにするための仕組みですが、実際には企業側にとって都合よく運用されている場合もあります。

例えば、裁量労働制を理由に長時間労働を強いる企業や、みなし残業代として固定額を支給する代わりに過度な残業をさせる企業などが存在します。

このような企業では、適正な労働時間の管理が行われておらず、ワークライフバランスを崩しやすい環境となります。

入社前に求人票や労働契約の内容をよく確認し、残業時間の実態や労働環境について十分に調査することが必要です。

常に求人広告が出ている

同じ企業が常に求人広告を出している場合、慢性的な人手不足や高い離職率が原因である可能性があります。

こうした企業は、労働環境が悪かったり、採用した社員が短期間で辞めてしまう傾向が強いため、注意が必要です。

特に、募集要項に「未経験歓迎」「学歴不問」「大量採用」などの文言が頻繁に使われている場合、人材の定着率が低く、労働環境が厳しい企業である可能性が高いです。

企業の口コミサイトや社員の評判を参考にしながら、実際の働きやすさを確認することが重要です。

安易に応募するのではなく、慎重に企業の実態を見極める姿勢が求められます。

中小IT企業のメリットと向いている人

ポイント

メリット①: 大手より転職・就職しやすい

メリット②: 技術力が身につきやすく評価されやすい

メリット③: 社内の人間関係が近い

向いている人①: コツコツと仕事をするのが好きな人

向いている人②: 多様な案件でスキルを磨きたい人

メリット①: 大手より転職・就職しやすい

中小IT企業は大手企業と比較して採用基準が厳しくないことが多く、未経験者や異業種からの転職希望者にとってもチャンスが広がっています。

大手企業では学歴や職歴が重視されることが一般的ですが、中小企業ではスキルや意欲を重視する傾向があり、実力次第で採用される可能性が高くなります。

また、応募者が大手ほど多くないため、選考プロセスもスムーズに進むことが多く、比較的短期間で内定を獲得できる点も魅力です。

さらに、入社後は実務を通じて技術を学ぶ機会が増えるため、早い段階からエンジニアとしての経験を積むことができます。

メリット②: 技術力が身につきやすく評価されやすい

中小IT企業では一人ひとりの役割が広く、複数の業務を担当することが一般的です。

そのため、特定の分野に特化するのではなく、さまざまな技術に触れる機会が多くなります。

例えば、開発だけでなく、設計、運用、保守など、ITエンジニアとしてのスキルを総合的に伸ばせる環境が整っています。

また、大手企業に比べて組織が小さい分、自分の成果が評価されやすく、スキルが認められれば早い段階で昇進や給与アップにつながることもあります。

このように、多岐にわたる業務を経験しながら成長できる環境は、スキルアップを重視する人にとって大きなメリットとなります。

メリット③: 社内の人間関係が近い

中小企業では社員数が少ないため、社内のコミュニケーションが取りやすく、人間関係が密接になりやすい特徴があります。

大手企業のように部署ごとに壁があるわけではなく、経営者や上司とも気軽に相談できる環境が整っている場合が多いです。

また、アットホームな雰囲気の会社が多く、社員同士の距離が近いため、チームワークを大切にしながら働くことができます。

こうした環境は、風通しの良い職場で働きたい人や、人と協力しながら仕事を進めるのが好きな人にとって、働きやすい要素となるでしょう。

向いている人①: コツコツと仕事をするのが好きな人

中小IT企業では、一つひとつの業務を確実にこなし、継続的にスキルを磨いていく姿勢が求められます。

大手企業と違って、マニュアルが整備されていないことも多いため、自ら学び、試行錯誤しながら成長していくことが必要です。

そのため、日々の業務を着実にこなせる人や、自己成長を大切にする人に向いていると言えます。

また、開発案件では長期間にわたるプロジェクトも少なくないため、一つの目標に向かって地道に取り組める人ほど、成果を出しやすくなります。

向いている人②: 多様な案件でスキルを磨きたい人

中小IT企業では、大手企業のように決まった業務を担当するのではなく、さまざまな案件に関わることができます。

例えば、Webアプリの開発、業務システムの構築、インフラ設計など、多様な業務を経験できるため、幅広いスキルを身につけることが可能です。

また、プロジェクトの規模が比較的小さいため、設計から実装、テスト、運用までを一貫して担当することもあり、実務経験を通じてスキルアップできる環境が整っています。

特定の分野だけでなく、多くの技術を学びながら成長したい人にとって、中小IT企業は最適な職場の一つと言えるでしょう。

優良な中小IT企業の見分け方

ポイント

研修制度が充実している

自社製品や強みがある

残業時間が少ない(月10~20時間程度)

有給休暇消化率が高い

客先常駐が少なく在宅勤務が可能

研修制度が充実している

中小IT企業を選ぶ際に重要なポイントの一つは、研修制度が整っているかどうかです。

特に、未経験者や経験が浅いエンジニアにとって、入社後の成長環境はキャリアを左右する要素となります。

研修がしっかりしている企業では、プログラミングの基礎や開発ツールの使い方、業務フローの理解など、実践的なスキルを身につける機会が多く提供されます。

また、定期的にスキルアップのための研修が実施されている企業では、社員の成長を重視する文化が根付いていると考えられます。

具体的には、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)制度があるか、社内勉強会や外部セミナーへの参加が奨励されているか、資格取得支援制度が整っているかなどを確認することが大切です。

研修制度が充実している企業は、社員を大切にし、長期的な成長を支援する意識が高い傾向にあります。

自社製品や強みがある

優良な中小IT企業を見極めるためには、その企業が独自の強みを持っているかを確認することも重要です。

特に、自社製品を開発・販売している企業は、経営の安定性が高く、技術力も蓄積されやすい傾向にあります。

自社製品を持っている企業では、長期的な視点で技術開発に取り組むことができるため、技術者としての成長も期待できます。

また、特定の分野に強みを持つ企業も魅力的です。

例えば、AI技術に特化した企業、クラウドサービスを得意とする企業、医療分野のITソリューションを開発する企業など、明確な専門分野を持っている企業は、競争力が高く安定した受注が見込めるため、将来性があります。

企業のホームページや採用ページ、プレスリリースなどを確認し、どのような事業を展開しているのかを調べるとよいでしょう。

残業時間が少ない(月10~20時間程度)

.jpg)

働きやすい環境を求めるのであれば、残業時間が少ない企業を選ぶことも大切です。

特に、月10~20時間程度の残業に抑えられている企業であれば、ワークライフバランスを保ちやすく、健康的な働き方ができます。

一般的に、残業時間が多い企業では業務量の調整が適切に行われていない可能性が高く、労働環境が悪化しやすい傾向があります。

残業時間の実態を知るためには、企業の求人情報や口コミサイトを活用すると良いでしょう。

また、面接時に「繁忙期の残業時間はどのくらいか」「時間外労働の管理はどのように行われているか」などの質問をするのも有効です。

優良な企業では、業務効率を高めるための工夫がされており、無理な労働を強いることは少ないものです。

有給休暇消化率が高い

有給休暇がしっかり取れるかどうかも、企業を選ぶ際の大切なポイントです。

有給休暇の消化率が高い企業は、従業員の働きやすさを重視している証拠であり、労働環境が整っている可能性が高いです。

日本企業では、有給休暇を取得しにくい風潮があるところもありますが、近年では労働環境改善の動きが強まり、取得を推奨する企業も増えてきました。

企業の有給休暇消化率は、口コミサイトや企業の公式発表を参考にすることができます。

また、面接の際に「有給休暇の取得はしやすい環境ですか?」と尋ねることで、実態を知ることも可能です。

休みを取りやすい環境であれば、プライベートの時間を大切にしながら働くことができ、仕事のパフォーマンス向上にもつながります。

客先常駐が少なく在宅勤務が可能

IT業界では、客先常駐の働き方が多い企業もありますが、働きやすさを重視するのであれば、できるだけ自社開発や社内勤務の比率が高い企業を選ぶのが望ましいです。

客先常駐の業務は、勤務先が頻繁に変わる可能性があり、職場環境が安定しないというデメリットがあります。

また、会社の文化や方針が浸透しづらく、帰属意識が低くなることもあります。

最近では、リモートワークを推奨する企業も増えており、在宅勤務が可能な企業は特に人気があります。

在宅勤務が認められている企業では、働く場所の自由度が高く、通勤時間を削減できるため、より効率的に業務を進めることができます。

企業の働き方について調べる際には、リモートワーク制度の有無や、客先常駐の割合を確認し、自分に合った働き方ができるかをチェックすると良いでしょう。

中小ITの優良企業に転職・就職する方法

ポイント

IT専門の転職エージェントを活用する

就活生向けIT業界特化のエージェントを利用する

プログラミングスクールでスキル習得とサポートを受ける

企業の労働環境をリサーチする

総括:中小IT企業はやめとけ?真実と誤解

IT専門の転職エージェントを活用する

IT業界に特化した転職エージェントを利用することで、自分に合った企業を見つけやすくなります。

一般的な転職サイトでは、IT業界以外の求人が多く混ざっているため、適切な案件を探し出すのに時間がかかることがあります。

しかし、IT専門のエージェントを活用すれば、技術職に精通したキャリアアドバイザーが希望条件やスキルにマッチする企業を紹介してくれます。

また、エージェントを利用するメリットとして、企業ごとの詳細な情報を得られる点が挙げられます。

具体的には、企業の雰囲気や労働環境、社内で使用されている技術スタック、残業の実態など、公式の求人情報だけでは分からない情報を知ることができます。

さらに、履歴書や職務経歴書の添削、面接対策などのサポートも受けられるため、転職活動をスムーズに進めることができます。

就活生向けIT業界特化のエージェントを利用する

新卒でIT業界を目指す場合、就活生向けのIT業界専門のエージェントを活用すると良いでしょう。

一般の就職活動では、IT業界の企業情報が十分に得られないことが多いため、業界特化のエージェントを利用することで、より適切な企業を見つけることが可能になります。

IT業界特化のエージェントは、未経験の新卒向けの求人を豊富に扱っているため、プログラミング未経験者でも挑戦できる企業を見つけやすくなります。

また、エージェントによっては、カウンセリングを通じて適性を診断し、開発職やインフラエンジニア、セキュリティエンジニアなど、向いている分野を提案してくれる場合もあります。

さらに、IT業界の選考では、コーディングテストや技術面接が重要視されることが多いため、エージェントによる面接対策や技術試験のサポートが役立ちます。

業界特化のエージェントを活用することで、より効率的に就職活動を進めることができるでしょう。

プログラミングスクールでスキル習得とサポートを受ける

未経験からIT業界へ転職・就職を目指す場合、プログラミングスクールを活用するのも一つの方法です。

プログラミングスクールでは、実践的なスキルを身につけることができるだけでなく、転職サポートを提供しているところも多いため、企業選びや選考対策にも役立ちます。

特に、転職保証付きのプログラミングスクールでは、一定のスキルを習得すれば転職先を紹介してもらえるケースが多く、未経験者でも安心して転職活動を進めることができます。

また、スクールによっては、現役エンジニアが講師を務めるため、実務で必要な知識や業界の最新トレンドを学ぶことができる点も魅力です。

ただし、スクールの選び方には注意が必要です。

中には費用が高額なものや、質の低いカリキュラムを提供しているスクールも存在するため、口コミや実績をしっかりと確認し、慎重に選ぶことが大切です。

無料体験や説明会に参加することで、自分に合ったスクールかどうかを見極めるのも良い方法です。

企業の労働環境をリサーチする

転職・就職を成功させるためには、企業の労働環境を事前にしっかりとリサーチすることが重要です。

求人情報だけでは分からない、企業の実態を把握するためには、複数の方法を組み合わせると効果的です。

まず、企業の公式サイトや求人票の情報を確認し、企業理念や業務内容、福利厚生などをチェックします。

しかし、公式の情報だけでは実際の労働環境が分かりにくいため、口コミサイトや転職エージェントの情報も活用すると良いでしょう。

特に、現社員や元社員の口コミが掲載されているサイトでは、実際の働きやすさや、残業時間、社内の雰囲気などがリアルに分かるため、参考になります。

さらに、企業の労働環境を知るためには、企業説明会やカジュアル面談に参加するのも効果的です。

企業側と直接話すことで、社員の雰囲気や働き方についてより具体的な情報を得ることができます。

こうした情報収集を丁寧に行うことで、自分に合った職場を見極めることができるでしょう。

総括:中小IT企業はやめとけ?真実と誤解

🔴日本企業の99.7%は中小企業であり、IT業界でも多くの中小企業が存在する

🔴中小IT企業の中には技術革新を生み出し、成長機会を提供する企業もある

🔴大企業は安定しているが、個人の裁量が小さくなりがち

🔴中小企業では幅広い業務に携わることでスキルの幅を広げやすい

🔴資本力の差から、福利厚生や給与が大企業より劣るケースが多い

🔴中小IT企業がブラック企業とは限らず、企業ごとの実態を調べることが重要

🔴ブラック企業の特徴は長時間労働、低賃金、パワハラなどであり、企業規模に関係なく存在する

🔴IT業界の中小企業はSES(客先常駐)の割合が高く、スキルアップが難しいこともある

🔴離職率が高い企業は、職場環境やキャリアアップの機会に問題がある可能性がある

🔴研修制度が整っていない企業では、スキルの習得が自己責任になりやすい

🔴企業選びの際は、残業時間や有給取得率を確認し、ワークライフバランスを考慮するべき

🔴自社開発を行っている企業は技術力が高く、安定していることが多い

🔴SNSや口コミは参考程度にし、実際に企業の情報を多方面から調査することが重要

🔴IT業界特化の転職エージェントやプログラミングスクールを活用することで、良い企業に出会いやすい

🔴自分に合った企業を選ぶことが、キャリア形成において最も重要なポイントとなる

中小IT企業については「やめとけ」といったネガティブな意見が多いですが、すべての企業が悪いわけではありません。

確かに、大企業に比べて給与や福利厚生が劣る場合もありますが、その分、裁量の大きな仕事を任されることが多く、成長のチャンスも豊富です。

重要なのは、企業の規模だけで判断せず、自分の価値観やキャリアプランに合った会社を見極めることです。

ブラック企業を避けるためには、口コミや企業の情報をしっかり調べ、面接時にも労働環境や社風を確認することが大切です。

また、SESや客先常駐の働き方を希望しない場合は、自社開発を行っている企業を選ぶとよいでしょう。

IT業界は技術力が重視されるため、スキルを磨きながらキャリアを積んでいくことが、将来の選択肢を広げる鍵になります。

中小IT企業を一律に避けるのではなく、自分に合った環境で成長できるかを見極め、納得のいく選択をしましょう